世代継承性と地域教育

長瀞小学校『想画』にみる幸福感の共有

※2023年5月、当館にて山形県東根市立長瀞小学校の「想画展」を開催しました。本レポートでは、長瀞小学校における想画教育の取り組みについて紹介します。

前野ら(2023)は、心理学において成人期から高齢期にかけての課題として「世代継承性」が重要であると指摘する。これは、下の世代を育てることで、自分の生きてきた道に納得し、また自分が死んだ後にも自分に連なるものが続く感覚を得ることができ、幸福感につながるというものである(1)。この「世代継承性」を実践的に示す例として、山形県東根市の「想画を語る会」と長瀞小学校の取り組みがある。

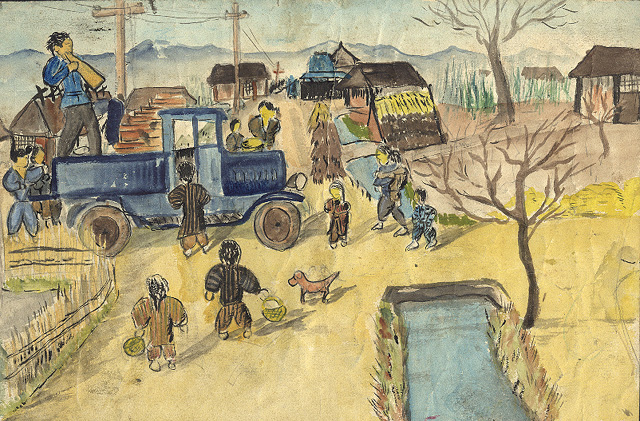

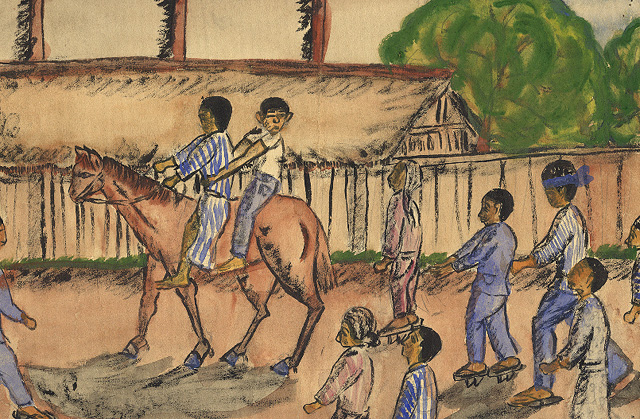

昭和初期、恐慌や農村危機に直面した東北の教師たちは、子どもたちに自然の観察だけでなく、日常生活や社会への視点を育む教育が必要であると考えた。長瀞小学校では、図画(想画)の佐藤文利と作文(綴方)の国分一太郎を中心とした教師たちによって、図画と作文を一体化させる「想画教育」が実践され、約900点の作品が保存されている(長瀞小学校想画は東根市有形文化財に指定)。

降籏(2020)によれば、「想画を語る会」の会員である寒河江が母校である長瀞小学校に度々訪問したことをきっかけに、現在の児童に向けた「想画」の授業が再開された。6年生の担任と会員が、昭和初期と現在の児童の生活認識の違いなどに直面しながら試行錯誤を重ね、授業内容を修正しつつ継続している。俳句についても地域の人材(東根俳句の会)が指導に参加するなど、地域と学校の協働が実現されている。

授業参観日には、児童が完成した想画や俳句を書写した作品を保護者とともに灯篭の枠に貼り付け、8月13日から15日の長瀞灯篭まつりでは、学校の灯篭も点灯される。児童、保護者、祖父母が共に喜び、地域の人々もその表現の魅力を再確認できる場となっている(2)。

この事例は、「世代継承性」の観点から見ると、過去と現在の差異を考慮しつつ、「生まれてきた課題に具体的に対処し、改善可能な点は修正する」というプロセスを通じて、世代を超えた幸福感を共有できることを示すものと言えるだろう。

(1)前野隆司・菅原育子『「老年幸福学」研究が教える 60歳から幸せが続く人の共通点』、2023年、青春出版社、p.59

(2)降籏孝『山形県長瀞校における「想画教育」の再考―現在の長瀞小学校教育への継承』、2020年、大学美術教育学会「美術教育学研究」第52号(PP.329-336)、pp.334-336